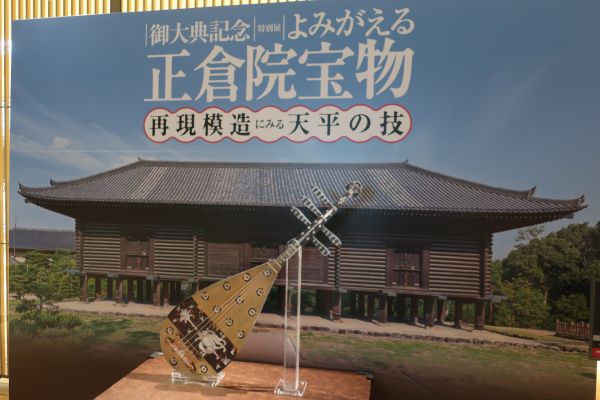

よみがえる正倉院宝物―再現模造にみる天平の技―

2022年3月10日

六本木のサントリー美術館で開かれている「よみがえる正倉院宝物―再現模造にみる天平の技―」に行きました。

正倉院に奈良時代から伝わる宝物は、1300年近くの長い歳月を経て傷んだものが修理される一方で、明治後期からは修理と一体の事業として模造制作が行われて来たそうです。

今回は、最新の調査・研究と、現代の名工といわれるひとびとの卓越した技量が融合して完成した忠実な再現模造を見ることができました。

代表的な展示品の『螺鈿紫檀五絃琵琶』は、五弦の琵琶でも世界中で現存するのは正倉院御物のみらしく、その模造の制作過程の解説と併せて展示されていました。螺鈿の細工や木地の仕上げは息をのむような美しさです。これら宝物の「制作当時」を味わえるのは模造ならではです。

民藝の100年 柳宗悦没後60年記念展

2022年2月24日

竹橋の東京国立近代美術館で開かれていた「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」に行きました。

現在ではあたりまえのように用いている民藝(民芸)という言葉は、実は「民衆的工芸」から生まれたということを本展で知りました。

民藝のルーツとなったのは今から約100年前に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動で、装飾性とは対極にあり、職人の手から生まれた日常の道具に美を見出し、その新しい美の価値観を唱え、その後現代まで続いてきた美意識や思想といわれています。

さまざまな展示物を見ることができますが、民藝が影響を受けた朝鮮時代や19世紀のイギリスの展示品を見ると、海外からも大きな影響を受けていたことがよくわかりました。

博物館に初もうで 今年はトーハク150周年! めでタイガー!!

2022年2月16日

しばらく前のことですが、上野の東京国立博物館で開かれていた「博物館に初もうで 今年はトーハク150周年!めでタイガー!!」に行きました。

この企画は常設展の入館で見ることができ、寅年にちなんで、古いものでは紀元前5~3世紀の中国、新しいものでは19世紀の日本の「虎」をモチーフとした作品が展示されています。古来より虎は悪霊を退ける動物だったそうで、寅年の新年にふさわしい展示です。

実は今回の目的はもう一つありました。当館が所蔵する長谷川等伯の『松林図屏風』が国宝室で短期間展示されていたのを見てきました。

静寂さや、その場の空気が漂ってきそうな描写に改めて感動をしました。

北側の庭園は雪が残っていたり、池が凍っていたりしていて、以前に載せた初夏の庭園とは全く異なった冬景色です。

いたるところでお正月らしい飾りつけがされていました。